Межзвёздный объект 3I/ATLAS продолжает оставаться источником удивления для астрономов и исследователей, раскрывая всё новые грани своих необычных свойств. Эта комета, являющаяся третьим межзвёздным телом, обнаруженным внутри нашей Солнечной системы, вызывает всё больше вопросов относительно её происхождения и состава, особенно учитывая недавние открытия её водного богатства.

На сегодняшний день считается, что практически все кометы содержат воду, что обусловлено их образованием в протопланетных облаках за пределами основной области формирования планет. Обычно, приближаясь к Солнцу, такие телеки образуют характерные хвосты, состоящие из водяных паров и пыли, – результат сублимации льда. Однако для 3I/ATLAS ситуация оказалась иной. Несмотря на то, что она находится значительно дальше Солнца — примерно на расстоянии 6 астрономических единиц (а.е.), — наблюдения показывают высокое содержание воды, которое должно было бы оставаться запертым в ледяной массе, и при этом процессы сублимации там выглядят менее эффективными.

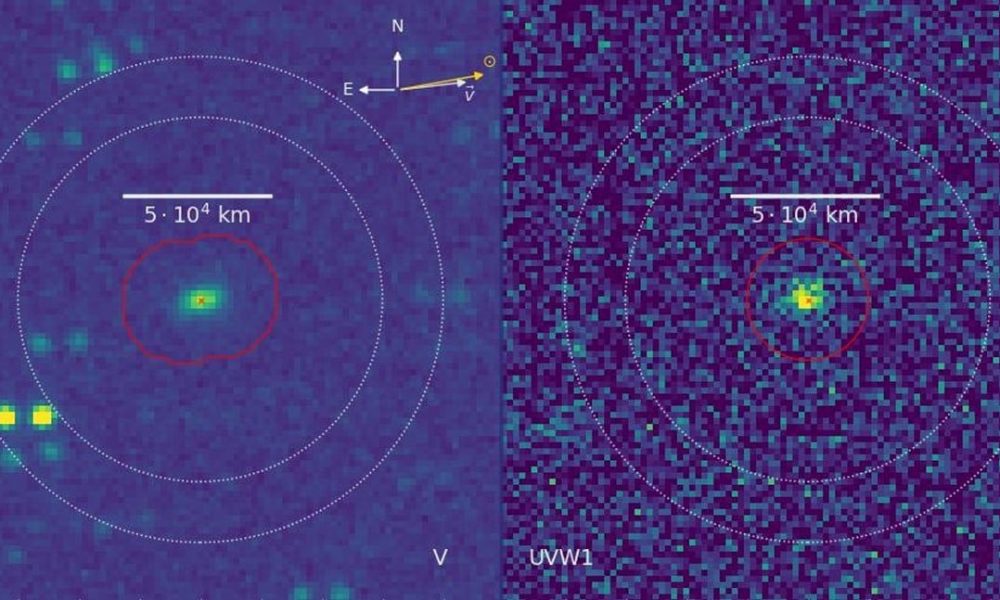

Исследователи из Физического факультета Университета Оберна использовали уникальные инструменты, чтобы определить состав кометы на расстоянии около 3,5 а.е. в конце июля. Одним из ключевых методов было использование ультрафиолетового и оптического телескопа (UVOT) на борту орбитальной обсерватории «Свифт». Этот спектроскопический инструмент позволил зафиксировать сильный сигнал гидроксила (ОН), который является «красным флагом», указывающим на наличие воды. Такой крупный сигнал гидроксила, находясь на значительном удалении от Солнца, является необычайным явлением, поскольку при большом расстоянии или низких температурах сублимация ледяных водных слоёв становится маловероятной.

Еще более интересно и неожиданно оказалось отсутствие сигнала циана (CN), одного из распространённых признаков активности кометы и традиционного индикатора наличия летучих веществ. В типичных случаях кометы, запускающие водяной пар, появляется и излучение циана, которое легко фиксировать из-за его широкой спектральной строки и наиболее высокой чувствительности к атмосфере Земли. Но у 3I/ATLAS этого сигнала зафиксировано не было, что очень сильно отличается от поведения известных комет Солнечной системы, указывая на уникальный химический состав этой межзвёздной гостицы.

Через спектроскопические наблюдения удалось определить площадь активной поверхности кометы, выделяющей воду, — примерно 19 квадратных километров. При этом диаметр ядра, по оценкам, достигает около 2,8 километров, а значит, около 20% её поверхности активно испускает водяной пар. Эта цифра в четыре раза превышает показатели для обычных комет в нашей системе, где показатель активной поверхности обычно колеблется в диапазоне 3-5%. Такой высокий уровень активности возможно связан с тем, что 3I/ATLAS впервые подходит к Солнцу, поэтому его поверхность еще не подверглась значительной деградации и сохраняет богатство водных запасов.

Эти открытые факты позволяют сделать важные гипотезы относительно происхождения кометы. Одной из них является предположение, что 3I/ATLAS могла сформироваться в системе со слабой металличностью, то есть в системе, где преобладает водород, а содержание тяжёлых элементов заметно ниже по сравнению с системой Солнечной. Вторая гипотеза предполагает, что при прохождении перигелия (ближайшей к Солнцу точки орбиты) активность кометы достигнет пика по выделению воды, а затем спадет, одновременно увеличится выброс металличных летучих веществ, таких как монооксид углерода и циан. Если это подтвердится, то происхождение кометы будет связано с системами с высокой металличностью, схожими с системой 2I/Борисов, которая ранее также удивляла учёных своим составом.

Будущие наблюдения и анализ данных по прохождению 3I/ATLAS позволят сформировать более чёткое представление о её природе и происхождении. В частности, изучение динамики активности — изменение уровня выделения воды и других веществ в перигелии — предоставит ключи к пониманию состава межзвёздных объектов и их путей формирования. Эти открытия не только расширяют наше понимание межзвёздных тел, но и помогают понять условия, существовавшие в протопланетных дисках окружающих далёкие звёздные системы. В результате подобных исследований мы приближаемся к разгадке тайны происхождения макрообъектов за пределами нашей Солнечной системы и раскрытию новых аспектов космической эволюции, что существенно расширяет горизонты астрономии и планетологии.